Глава 18. Напряженность и потенциал электрического поля.Силовые линии электрического поля

Для характеристики создаваемого зарядами электрического поля вводятся две величины — напряженность электрического поля и его потенциал. Напряженность характеризует силу, действующую со стороны поля на внесенный в него пробный заряд. Если в какой-то точке поля на заряд ![]() действует сила

действует сила ![]() , то напряженность электрического поля в этой точке равна

, то напряженность электрического поля в этой точке равна

|

(18.1) |

где ![]() — заряд, который мы взяли, чтобы «попробовать» поле в данной точке. Такой заряд называется «пробным». Пробный заряд не должен искажать распределение зарядов, создающих поле, и потому должен быть достаточно мал. В формулу (18.1) пробный заряд входит со своим знаком (не модуль), поэтому, как следует из (18.1), вектор напряженности поля в некоторой точке направлен так же, как и вектор силы, действующей в этой точке на положительный пробный заряд.

— заряд, который мы взяли, чтобы «попробовать» поле в данной точке. Такой заряд называется «пробным». Пробный заряд не должен искажать распределение зарядов, создающих поле, и потому должен быть достаточно мал. В формулу (18.1) пробный заряд входит со своим знаком (не модуль), поэтому, как следует из (18.1), вектор напряженности поля в некоторой точке направлен так же, как и вектор силы, действующей в этой точке на положительный пробный заряд.

Найдем напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом ![]() . Для этого возьмем произвольный пробный заряд

. Для этого возьмем произвольный пробный заряд ![]() и поместим его в точку, находящуюся на расстоянии

и поместим его в точку, находящуюся на расстоянии ![]() от заряда

от заряда ![]() . Сила, действующую на пробный заряд со стороны заряда

. Сила, действующую на пробный заряд со стороны заряда ![]() , определяется законом Кулона (17.1), (17.2). Поэтому согласно (18.1) имеем

, определяется законом Кулона (17.1), (17.2). Поэтому согласно (18.1) имеем

|

(18.2) |

где ![]() . Направлен вектор напряженности от заряда

. Направлен вектор напряженности от заряда ![]() , если

, если ![]() , и к нему, если

, и к нему, если ![]() .

.

Пусть поле создается несколькими зарядами ![]() … В этом случае его напряженность равна векторной сумме напряженностей тех полей, которые создаются каждым зарядом в отдельности. Действительно, из принципа суперпозиции следует, что на пробный заряд в этом случае действует сила

… В этом случае его напряженность равна векторной сумме напряженностей тех полей, которые создаются каждым зарядом в отдельности. Действительно, из принципа суперпозиции следует, что на пробный заряд в этом случае действует сила ![]() ..., где

..., где ![]() ... — силы, действующие на пробный заряд со стороны каждого заряда

... — силы, действующие на пробный заряд со стороны каждого заряда ![]() ... Поэтому из (18.1) получаем

... Поэтому из (18.1) получаем

|

(18.3) |

где ![]() ... — напряженности тех полей, которые создавались бы каждым зарядом в отдельности в отсутствие других зарядов. Утверждение (18.3) называется принципом суперпозиции для полей. Формула (18.2) и принцип суперпозиции позволяют вычислить поле, создаваемое любым заряженным телом — с помощью мысленного разбиения его на точечные части и суммирования напряженностей, создаваемых всеми таким частями. Однако из-за математической сложности такой процедуры, она не входит в программу школьного курса физики. Школьник должен знать без вывода результат ее применения к заряженным сферам и плоскостям. Из формул (17.4), (17.5) получаем для напряженности поля сферы радиуса

... — напряженности тех полей, которые создавались бы каждым зарядом в отдельности в отсутствие других зарядов. Утверждение (18.3) называется принципом суперпозиции для полей. Формула (18.2) и принцип суперпозиции позволяют вычислить поле, создаваемое любым заряженным телом — с помощью мысленного разбиения его на точечные части и суммирования напряженностей, создаваемых всеми таким частями. Однако из-за математической сложности такой процедуры, она не входит в программу школьного курса физики. Школьник должен знать без вывода результат ее применения к заряженным сферам и плоскостям. Из формул (17.4), (17.5) получаем для напряженности поля сферы радиуса ![]() , равномерно заряженной зарядом

, равномерно заряженной зарядом ![]() , в точке на расстоянии

, в точке на расстоянии ![]() от центра сферы:

от центра сферы:

|

(18.4) |

где ![]() , а из формулы (17.6) для напряженности поля равномерно заряженной плоскости

, а из формулы (17.6) для напряженности поля равномерно заряженной плоскости

|

(18.5) |

где ![]() — заряд плоскости,

— заряд плоскости, ![]() — площадь,

— площадь, ![]() — поверхностная плотность зарядов плоскости.

— поверхностная плотность зарядов плоскости.

Электрическое поле можно изобразить графически (на современном русском языке — визуализировать) с помощью силовых линий. Силовые линии — это такие воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке совпадают по направлению с вектором напряженности в этой точке. Вообще говоря, силовые линии проходят через каждую точку поля (кроме тех точек, где ![]() ), но поскольку так их нарисовать нельзя, условились проводить их с определенной густотой в зависимости от величины поля: чем гуще расположены силовые линии, тем больше величина напряженности поля.

), но поскольку так их нарисовать нельзя, условились проводить их с определенной густотой в зависимости от величины поля: чем гуще расположены силовые линии, тем больше величина напряженности поля.

Второй характеристикой электрического поля является его потенциал. Основная идея введения этой величины заключается в следующем. Если электрический заряд перемещается в электрическом поле (созданном другими зарядами), то со стороны поля на него действуют силы, и, следовательно, поле совершает работу. Потенциал поля — это такая функция точки поля ![]() , что работа

, что работа ![]() , совершаемая полем над точечным пробным зарядом

, совершаемая полем над точечным пробным зарядом ![]() при его перемещении из точки с радиусом-вектором

при его перемещении из точки с радиусом-вектором ![]() в точку с радиусом-вектором

в точку с радиусом-вектором ![]() , равна

, равна

|

(18.6) |

(именно в такой последовательности). Из формулы (18.6) следует, что работа, которую совершает поле при перемещении заряда, не зависит от формы траектории, а определяется только начальной и конечной ее точками. В частности, при перемещении тела по замкнутой траектории поле совершает нулевую работу.

Поскольку в формулу (18.6), входит разность потенциалов двух точек поля, потенциал определен с точностью до постоянной. Эту постоянную всегда можно выбрать так, что потенциал любой заданной точки поля можно сделать равным нулю. Как правило, в качестве такой точки выбирают бесконечно удаленную от зарядов точку поля, считая ее потенциал равным нулю. Из формулы (18.6) следует, что потенциал любой точки поля равен отношению работы, которую совершает электрическое поле при перемещении пробного заряда из этой точки в ту точку, потенциал которой выбран равным нулю, к пробному заряду.

Можно доказать, что если поле создается точечным зарядом ![]() , то потенциал на расстоянии

, то потенциал на расстоянии ![]() от заряда при условии, что потенциал бесконечно удаленной точки принят за нуль, равен

от заряда при условии, что потенциал бесконечно удаленной точки принят за нуль, равен

|

(18.7) |

Важно отметить, что в формулу (18.7) входит заряд ![]() со знаком (не модуль!), т.е. потенциал поля, создаваемого положительным зарядом, — положительный, отрицательным — отрицательный.

со знаком (не модуль!), т.е. потенциал поля, создаваемого положительным зарядом, — положительный, отрицательным — отрицательный.

Для потенциалов справедлив принцип суперпозиции: если поле создается несколькими точечными зарядами, то потенциал любой его точке равен алгебраической сумме потенциалов (18.7), создаваемых в этой точке каждым точечным зарядом. Это правило позволяет найти потенциал поля, создаваемого протяженным заряженным телом: нужно мысленно разделить тело на малые («точечные») части, по формуле (18.7) найти потенциал поля, создаваемого каждой такой частью, а затем сложить полученные результаты.

Для решения задач ЕГЭ нужно знать (без вывода) формулу потенциала поля равномерно заряженной сферы. Пусть имеется сфера радиуса ![]() , равномерно заряженная зарядом

, равномерно заряженная зарядом ![]() . Тогда потенциал точки поля, расположенной на расстоянии

. Тогда потенциал точки поля, расположенной на расстоянии ![]() центра сферы, равен

центра сферы, равен

|

(18.8) |

(точка нулевого потенциала выбрана на бесконечности).

Часто в задачах ЕГЭ по физике используется связь напряженности однородного электрического поля и разности потенциалов двух точек поля, лежащих на одной силовой линии. Для нахождения этой связи возьмем положительный пробный заряд ![]() , перенесем его из первой точки во вторую вдоль силовой линии и найдем работу, которую совершает при этом электрическое поле. Поскольку поле действует на заряд с постоянной силой

, перенесем его из первой точки во вторую вдоль силовой линии и найдем работу, которую совершает при этом электрическое поле. Поскольку поле действует на заряд с постоянной силой ![]() , угол между перемещением и этой силой равен нулю (заряд движется вдоль силовой линии), поэтому работа сил поля равна

, угол между перемещением и этой силой равен нулю (заряд движется вдоль силовой линии), поэтому работа сил поля равна ![]() , где

, где ![]() — расстояние между исследуемыми точками. С другой стороны, по определению потенциала работа поля равна

— расстояние между исследуемыми точками. С другой стороны, по определению потенциала работа поля равна ![]() . Приравнивая эти работы, находим

. Приравнивая эти работы, находим

|

(18.9) |

Подчеркнем, что формула (18.9) справедлива только для однородного поля, а точки 1 и 2 должны лежать на одной силовой линии.

Рассмотрим теперь задачи.

Величина напряженности электрического поля, создаваемого точечным зарядом (задача 18.1.1), определяется формулой (18.2)

![]()

где ![]() (ответ 1).

(ответ 1).

Размерность напряженности электрического поля (задача 18.1.2) можно найти из связи напряженности поля и потенциала (см. формулу (18.9)). А поскольку размерность потенциала в международной системе единиц СИ – вольт, из формулы (18.9) имеем:

![]()

где квадратные скобки обозначают размерность (ответ 3).

Для определения напряженности поля используют пробный заряд (см. формулу (18.1)). Однако напряженность (18.1) ни от знака, ни от величины пробного заряда не зависят (задача 18.1.3). Это связано с тем, что сила ![]() в (18.1) линейно зависит от пробного заряда

в (18.1) линейно зависит от пробного заряда ![]() , и он сокращается в (18.1). Если взять пробный заряд отрицательным, то направление вектора

, и он сокращается в (18.1). Если взять пробный заряд отрицательным, то направление вектора ![]() числителе (18.1) изменится по сравнению со случаем положительного пробного заряда, но отношение

числителе (18.1) изменится по сравнению со случаем положительного пробного заряда, но отношение ![]() будет направлено противоположно вектору

будет направлено противоположно вектору ![]() , т.е. направление вектора

, т.е. направление вектора ![]() не изменится (ответ 4).

не изменится (ответ 4).

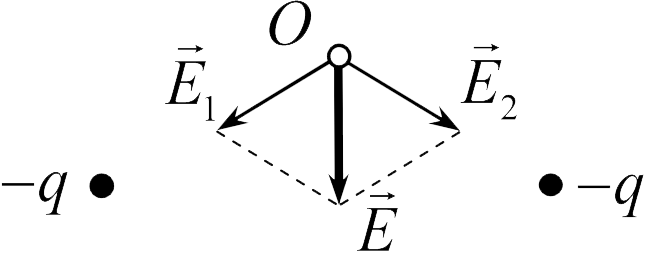

Для нахождения поля, созданного двумя точечными зарядами (задача 18.1.4), используем принцип суперпозиции. Напряженности полей, создаваемых в точке ![]() каждым зарядом в отдельности, показаны тонкими векторами и отмечены как

каждым зарядом в отдельности, показаны тонкими векторами и отмечены как ![]() и

и ![]() . Поскольку модули этих векторов равны, вектор их суммы направлен вертикально вниз (ответ 4).

. Поскольку модули этих векторов равны, вектор их суммы направлен вертикально вниз (ответ 4).

По определению силовые линии — это такие воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке совпадают по направлению с вектором напряженности в этой точке (задача 18.1.5 — ответ 4).

Поскольку силовые линии поля в задаче 18.1.6 направлены направо, то направо направлен и вектор напряженности в каждой точке. Поэтому направо будет направлен и вектор силы, действующий со стороны этого поля на положительные точечный заряд (ответ 2).

Поскольку все траектории движения заряда I, II и III в задаче 18.1.7 начинаются и заканчиваются в тех же точках, то работа поля над зарядом при его движении по всем трем траекториям одинакова (ответ 4).

Разность потенциалов двух точек однородного электрического поля (задача 18.1.8) найдем по формуле (18.9):

![]()

(ответ 1).

Поскольку вектор напряженности электрического поля в любой точке направлен от заряда, то силовые линии поля расходятся радиально, являясь везде прямыми (см.рисунок). Таким образом, правильный ответ в задаче 18.1.9 — 1.

По определению потенциала имеем для работы поля в задаче 18.1.10

![]()

(ответ 3).

Силовые линии электрического поля строятся так, что их густота пропорциональна величине поля: чем гуще силовые линии, тем больше величина напряженности. Поэтому в задаче 18.2.1 ![]() (ответ 2).

(ответ 2).

Рисунок в задаче 18.2.2 — тот же самый, что и в предыдущей задаче, однако логика получения ответа совсем другая. Чтобы сравнить потенциалы в точках 1 и 2 перенесем из первой точке во вторую положительный пробный заряд и найдем работу поля. Так как ![]() , и если работа положительна, то

, и если работа положительна, то ![]() , если отрицательна — наоборот. Очевидно, работа поля при перемещении положительного заряда из точки 1 в точку 2 положительна. Действительно, стрелки на силовых линиях направлены вправо, следовательно, и сила, действующая на положительный заряд, направлена вправо, туда же направлен и вектор перемещения заряда, поэтому косинус угла между силой и перемещением положителен на всех элементарных участках траектории, поэтому положительна работа. Таким образом

, если отрицательна — наоборот. Очевидно, работа поля при перемещении положительного заряда из точки 1 в точку 2 положительна. Действительно, стрелки на силовых линиях направлены вправо, следовательно, и сила, действующая на положительный заряд, направлена вправо, туда же направлен и вектор перемещения заряда, поэтому косинус угла между силой и перемещением положителен на всех элементарных участках траектории, поэтому положительна работа. Таким образом ![]() (ответ 1), причем этот результат является следствием направления стрелок на силовых линиях, а не переменной густоты силовых линий.

(ответ 1), причем этот результат является следствием направления стрелок на силовых линиях, а не переменной густоты силовых линий.

В задаче 18.2.3 используем формулу для потенциала поля точечного заряда. Поскольку потенциал поля обратно пропорционален расстоянию до заряда, создающего поле (см. формулу (18.7)),

![]()

(ответ 2). Другими словами, на втрое большем расстоянии от точечного заряда потенциал его поля втрое меньше.

Очевидно, искомая в задаче 18.2.4 точка, находится между зарядами. В этой точке величины напряженностей полей ![]() и

и ![]() , создаваемых каждым зарядом, должны быть равны (см. рисунок). Используя формулу (18.2), получаем

, создаваемых каждым зарядом, должны быть равны (см. рисунок). Используя формулу (18.2), получаем

![]()

где ![]() . Отсюда находим

. Отсюда находим ![]() (ответ 3).

(ответ 3).

Используя принцип суперпозиции для потенциалов и формулу для потенциала поля точечного заряда (18.7), получим для искомой точки (задача 18.2.5)

![]()

где ![]() . Отсюда находим

. Отсюда находим ![]() (ответ 2).

(ответ 2).

Поскольку все заряды в задаче 18.2.6 одинаковы, то напряженность поля, созданного в центре квадрата каждой парой зарядов, лежащих на одной диагонали, равна нулю. Поэтому равна нулю и напряженность электрического поля, созданного всеми четырьмя зарядами (ответ 2).

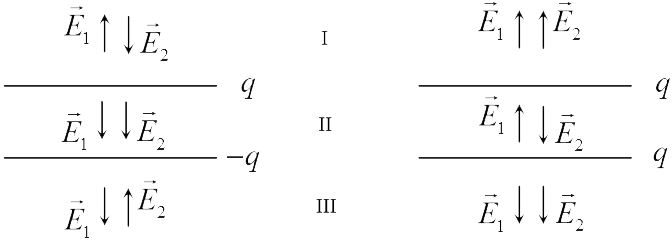

В задачах 18.2.7 и 18.2.8 используем принцип суперпозиции. Векторы напряженности полей, создаваемых верхней и нижней пластинами ![]() и

и ![]() соответственно показаны на рисунках (левый рисунок относится к задаче 18.2.7, правый — к 18.2.8). Из этих рисунков следует, что в области II для задачи 18.2.7 и в областях I и III для задачи 18.2.8 векторы

соответственно показаны на рисунках (левый рисунок относится к задаче 18.2.7, правый — к 18.2.8). Из этих рисунков следует, что в области II для задачи 18.2.7 и в областях I и III для задачи 18.2.8 векторы ![]() и

и ![]() направлены противоположно. А поскольку величина напряженности поля плоскости не зависит от расстояния до нее (формула (18.5)), а заряды плоскостей одинаковы по величине, напряженность суммарного поля в этих областях равна нулю.

направлены противоположно. А поскольку величина напряженности поля плоскости не зависит от расстояния до нее (формула (18.5)), а заряды плоскостей одинаковы по величине, напряженность суммарного поля в этих областях равна нулю.

Таким образом, правильный ответ в задаче 18.2.7 — 2, в задаче 18.2.8 — 3. Отметим, что полученный результат является приближенным и справедлив в пределе бесконечно больших пластин. Для конечных пластин поле в указанных областях будет малым, но отличным от нуля, причем величина поля будет наибольшей около краев пластин.

По принципу суперпозиции для потенциалов имеем (задача 18.2.9) ![]() . Если убрать либо первый, либо второй заряды, то потенциал в исследуемой точке станет равным соответственно

. Если убрать либо первый, либо второй заряды, то потенциал в исследуемой точке станет равным соответственно ![]() или

или ![]() . Отсюда находим

. Отсюда находим ![]() (ответ 2).

(ответ 2).

Согласно формуле (18.8) потенциал поля в любой точке внутри сферы равен потенциалу на ее поверхности

![]()

где ![]() . Поэтому правильный ответ в задаче 18.2.10 — 4.

. Поэтому правильный ответ в задаче 18.2.10 — 4.