Глава 26. Элементы квантовой физики и специальной теории относительности. Атомная и ядерная физика

В программу ЕГЭ по физике входит достаточно большой круг вопросов по атомной и ядерной физике, фотоэлектрическому эффекту, основам специальной теории относительности. Тем не менее, эти вопросы касаются, в основном, только фактического материала, не требуют его глубокого осмысления и поэтому их достаточно легко выучить. Кратко рассмотрим этот материал.

Фотоэлектрическим эффектом (или просто фотоэффектом) называют явление испускания электронов поверхностью металла под действием света. Экспериментально было установлено, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов пропорциональна частоте и не зависит от интенсивности излучения. При частоте света, меньшей некоторого значения (которое называется красной границей фотоэффекта и является характеристикой каждого металла), фотоэффект прекращается.  От интенсивности излучения зависит число электронов, испускаемых поверхностью металла в единицу времени, но не их энергия.

От интенсивности излучения зависит число электронов, испускаемых поверхностью металла в единицу времени, но не их энергия.

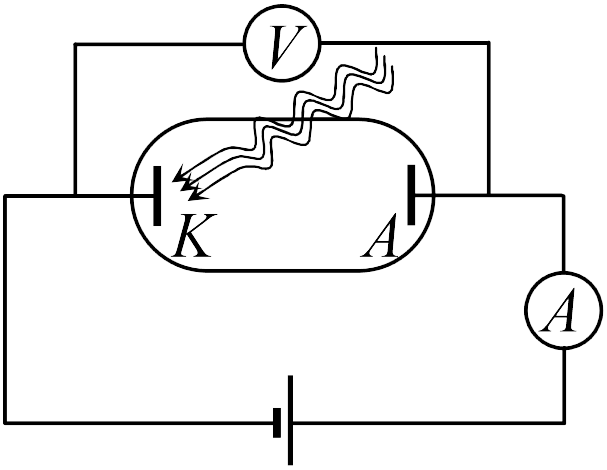

Впервые фотоэффект изучали с помощью вакуумного фотоэлемента или вакуумного фотодиода, который представляет собой стеклянный баллон с откачанным из него воздухом и впаянными электродами. Фотодиод включается в электрическую цепь, как показано на рисунке. Естественно, в цепи нет электрического тока, поскольку в баллоне нет свободных носителей электрического заряда. Однако когда электрод, соединенный с отрицательным полюсом источника (катод) освещается светом, в цепи возникает электрический ток, что свидетельствует о появлении между катодом и анодом свободных зарядов. По величине тока в цепи (фототока) можно сделать вывод о количестве вырванных с поверхности катода зарядов. Если же поменять полярность источника, то приложенное напряжение будет тормозить фотоэлектроны. Напряжение, при котором фототок в цепи прекращается, называется задерживающим (или запирающим). Очевидно, что фототок в цепи полностью прекращается, когда максимальная кинетическая энергия электронов становится меньше модуля работы электрического поля, совершаемой над электронами между катодом и анодом

|

(26.1) |

где ![]() — масса электрона,

— масса электрона, ![]() — элементарный заряд,

— элементарный заряд, ![]() — задерживающее напряжение. Таким образом, измеряя задерживающее напряжение, можно измерить максимальную кинетическую энергию электронов.

— задерживающее напряжение. Таким образом, измеряя задерживающее напряжение, можно измерить максимальную кинетическую энергию электронов.

Для объяснения фотоэффекта А. Эйнштейн предположил, что свет представляет собой поток частиц — фотонов, движущихся со скоростью света. Каждый из них обладает энергией, зависящей от частоты (или длины волны) света

|

(26.2) |

и импульсом ![]()

|

(26.3) |

Фотон, как и любая частица, может поглощаться или излучаться только как единое целое. В формулах (26.2)-(26.3) ![]() Дж • с — постоянная, которая называется постоянной Планка,

Дж • с — постоянная, которая называется постоянной Планка, ![]() — скорость света в вакууме,

— скорость света в вакууме, ![]() — частота света,

— частота света, ![]() — длина волны. Поглощая один фотон, свободный электрон в металле увеличивает свою энергию на величину (26.2) и может вылететь с поверхности металла, если его новая энергия достаточна для этого, т.е. превосходит работу

— длина волны. Поглощая один фотон, свободный электрон в металле увеличивает свою энергию на величину (26.2) и может вылететь с поверхности металла, если его новая энергия достаточна для этого, т.е. превосходит работу ![]() , которую необходимо совершить, чтобы покинуть металл. Эта работа называется работой выхода электрона из металла и является характеристикой каждого металла. В результате закон сохранения энергии дает для кинетической энергии вылетевшего электрона

, которую необходимо совершить, чтобы покинуть металл. Эта работа называется работой выхода электрона из металла и является характеристикой каждого металла. В результате закон сохранения энергии дает для кинетической энергии вылетевшего электрона

|

(26.4) |

В формуле (26.4) пренебрегается начальной энергией электрона. Кроме того, возможны дополнительные потери энергии, связанные со столкновениями с другими электронами, поэтому формула (26.4) определяет максимальную кинетическую энергию электронов. Формула (26.4) называется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна (26.4) следует, что энергия фотоэлектронов зависит от частоты света, но не зависит от его интенсивности, которая определяется количеством фотонов в световом потоке. От интенсивности света зависит количество фотоэлектронов, поскольку, чем больше фотонов падает на металл, тем большее количество электронов покидает поверхность металла. Из уравнения (26.4) также следует, что при частоте света ![]() , где

, где

|

(26.5) |

(или при длине волны ![]() , где

, где ![]() ) фотоэффект не имеет место. Поскольку для большинства металлов эта частота лежит в области красного света, ее назвали красной границей фотоэффекта.

) фотоэффект не имеет место. Поскольку для большинства металлов эта частота лежит в области красного света, ее назвали красной границей фотоэффекта.

Рассмотрим теперь вопросы, связанные со строением атома. Атомы состоят из частиц трех типов: протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны имеют близкие массы, и входят в состав атомного ядра — очень маленького образования, расположенного внутриатома1. Протоны имеют положительный заряд, нейтроны не заряжены. Поэтому и атомное ядро заряжено положительным электрическим зарядом. Электроны — отрицательно заряженные элементарные частицы — движутся по определенным орбитам вокруг атомного ядра. Количество электронов в атоме равно количеству протонов, а поскольку заряды этих частиц равны по величине, то атомы в целом не заряжены. Поскольку масса протона и нейтрона примерно в 2000 раз больше массы электрона, то практически вся масса атома сосредоточена в атомном ядре.

Атомы обозначаются следующим образом. Во-первых, указывается химический символ элемента, например, ![]() (водород),

(водород), ![]() (гелий),

(гелий), ![]() (кислород),

(кислород), ![]() (железо),

(железо), ![]() (свинец) и т.д. Во-вторых, перед символом элемента в виде нижнего индекса указывают количество электронов (или протонов) в данном атоме. Например,

(свинец) и т.д. Во-вторых, перед символом элемента в виде нижнего индекса указывают количество электронов (или протонов) в данном атоме. Например, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() и т.д. Поскольку количество электронов в атоме (или количество протонов) полностью определяет его химические свойства, атомы, имеющие разное количество электронов (и протонов) — это атомы разных химических элементов. Поэтому нижний индекс и символ химического элемента однозначно связаны друг с другом. Слева вверху от символа химического элемента указывается суммарное число протонов (или электронов) и нейтронов в ядре этого атома. Например, символ

и т.д. Поскольку количество электронов в атоме (или количество протонов) полностью определяет его химические свойства, атомы, имеющие разное количество электронов (и протонов) — это атомы разных химических элементов. Поэтому нижний индекс и символ химического элемента однозначно связаны друг с другом. Слева вверху от символа химического элемента указывается суммарное число протонов (или электронов) и нейтронов в ядре этого атома. Например, символ

|

обозначает атом урана, содержащий 92 электрона и 238 протонов и нейтронов в ядре, из которых 92 протона и 146 = 238 – 92 нейтронов. Существуют атомы, которые имеют одинаковое количество протонов и электронов, но разное количество нейтронов. Такие атомы имеют близкие химические свойства и потому относятся к одному и тому же химическому элементу. Они называются изотопами. Например, изотопами являются атомы свинца ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() , в состав которых входят соответственно 124, 125, 126 и 127 нейтронов.

, в состав которых входят соответственно 124, 125, 126 и 127 нейтронов.

Электроны в атоме могут совершать переходы с одних орбит на другие с излучением или поглощением фотона. Такое излучение имеет место, в частности, при нагревании парóв любого химического элемента до высокой температуры. При переходе электрона из состояния с энергией ![]() в состояние с меньшей энергией

в состояние с меньшей энергией ![]() , электрон излучает фотон с частотой

, электрон излучает фотон с частотой ![]() , которая определяется соотношением

, которая определяется соотношением

|

(26.6) |

где ![]() — постоянная Планка. Для перехода на орбиту с большей энергией электрон должен поглотить фотон с энергией, равной разности энергий конечной и начальной орбит. А поскольку в каждом атоме существует только небольшое количество электронных орбит с определенными энергиями, атом каждого вещества излучает свет с небольшим числом разных частот, что означает, что спектр излучения атомов является линейчатым1. На индивидуальности спектров каждого элемента основан метод определения химического состава вещества, который называется спектральный анализ

— постоянная Планка. Для перехода на орбиту с большей энергией электрон должен поглотить фотон с энергией, равной разности энергий конечной и начальной орбит. А поскольку в каждом атоме существует только небольшое количество электронных орбит с определенными энергиями, атом каждого вещества излучает свет с небольшим числом разных частот, что означает, что спектр излучения атомов является линейчатым1. На индивидуальности спектров каждого элемента основан метод определения химического состава вещества, который называется спектральный анализ

Некоторые атомы могут самопроизвольно испускать определенные частицы (в результате чего атомы одних элементов превращаются в атомы других). Такое явление называется радиоактивностью. Существует несколько видов радиоактивности, которые получили название ![]() -,

-, ![]() - и

- и ![]() -радиоактивности. Альфа-излучение представляет собой поток ядер атомов гелия, состоящих их двух протонов и двух нейтронов. Альфа-частицы формируются внутри ядра распадающегося атома из его «собственных» протонов и нейтронов, а затем вылетают из ядра. После этого атом теряет два внешних электрона и становится электрически нейтральным атомом элемента, у которого меньше на два нейтрона и два протона. Этот процесс можно схематически записать в виде уравнения, которое называется уравнением ядерной реакции:

-радиоактивности. Альфа-излучение представляет собой поток ядер атомов гелия, состоящих их двух протонов и двух нейтронов. Альфа-частицы формируются внутри ядра распадающегося атома из его «собственных» протонов и нейтронов, а затем вылетают из ядра. После этого атом теряет два внешних электрона и становится электрически нейтральным атомом элемента, у которого меньше на два нейтрона и два протона. Этот процесс можно схематически записать в виде уравнения, которое называется уравнением ядерной реакции:

|

(26.7) |

Здесь ![]() и

и ![]() — химические символы распадающегося и образовавшегося элементов (например, при

— химические символы распадающегося и образовавшегося элементов (например, при ![]() -распаде уран

-распаде уран ![]() превращается в торий

превращается в торий ![]() ),

), ![]() и

и ![]() — число нейтронов и протонов в распадающемся атоме,

— число нейтронов и протонов в распадающемся атоме, ![]() — символ

— символ ![]() -частицы.

-частицы.

При ![]() -распаде атом излучает электрон, причем электрон вылетает из атомного ядра. А поскольку «собственных» электронов в ядре нет, то в процессе

-распаде атом излучает электрон, причем электрон вылетает из атомного ядра. А поскольку «собственных» электронов в ядре нет, то в процессе ![]() -распада происходит превращение одного из нейтронов ядра в протон и электрон, протон остается в ядре, а электрон улетает. Этот процесс можно записать в виде уравнения

-распада происходит превращение одного из нейтронов ядра в протон и электрон, протон остается в ядре, а электрон улетает. Этот процесс можно записать в виде уравнения

|

(26.8) |

Обратим внимание читателя на то, что в процессе ![]() -распада суммарное число нейтронов и протонов не изменяется. На самом деле в процессе

-распада суммарное число нейтронов и протонов не изменяется. На самом деле в процессе ![]() -распада образуется еще одна частица — антинейтрино, которая имеет очень маленькую или вообще нулевую (это пока неизвестно) массу. Эта частица очень слабо взаимодействует с веществом и потому долгое время ее не могли обнаружить экспериментально.

-распада образуется еще одна частица — антинейтрино, которая имеет очень маленькую или вообще нулевую (это пока неизвестно) массу. Эта частица очень слабо взаимодействует с веществом и потому долгое время ее не могли обнаружить экспериментально.

При ![]() -распаде атомное ядро излучает кванты электромагнитного излучения (

-распаде атомное ядро излучает кванты электромагнитного излучения (![]() -частицы или

-частицы или ![]() -кванты), т.е. частицы той же физической природы, что и фотоны. Однако

-кванты), т.е. частицы той же физической природы, что и фотоны. Однако ![]() -частицы имеют очень большую частоту (и малую длину волны) по сравнению с фотонами видимого света и даже рентгеновским излучением (частота

-частицы имеют очень большую частоту (и малую длину волны) по сравнению с фотонами видимого света и даже рентгеновским излучением (частота ![]() -лучей порядка 1020 Гц). Из-за очень малой длины волны

-лучей порядка 1020 Гц). Из-за очень малой длины волны ![]() -излучение практически не проявляет волновых свойств, а ведет себя как поток частиц. Поскольку при

-излучение практически не проявляет волновых свойств, а ведет себя как поток частиц. Поскольку при ![]() -распаде из атома не вылетают электроны, протоны или нейтроны, атом остается структурно тем же самым, но с меньшей энергией, поскольку часть энергии уносит

-распаде из атома не вылетают электроны, протоны или нейтроны, атом остается структурно тем же самым, но с меньшей энергией, поскольку часть энергии уносит ![]() -квант.

-квант.

При радиоактивных распадах зависимость количества распадающихся атомов от времени подчиняется следующему закону: количество атомов данного радиоактивного вещества уменьшается в два раза за некоторое фиксированное время независимо от их первоначального количества. Это время называется периодом (или временем) полураспада данного вещества. Например, если в некоторый момент времени имеется 1000 атомов радиоактивного вещества с периодом полураспада 1 год, то через год останется 500 атомов. А если бы в начальный момент имелось 10000 атомов этого вещества, то через год их осталось бы 5000. Такая зависимость количества распавшихся атомов от времени свидетельствует о том, что, во-первых, распад каждого атома происходит независимо от других, а во-вторых, имеет вероятностный характер. Поэтому приведенный выше закон распада выполняется приближенно, причем тем точнее, чем большее количество атомов вещества распадется.

Последней темой, которая рассматривается в школьном курсе физики, является специальная теория относительности. Надо сказать, что это рассмотрение является весьма поверхностным, и потому в программу ЕГЭ по физике входит очень небольшое количество вопросов по данной теме. Мы нашли в опубликованных вариантах раздела «А» ЕГЭ прошлых лет всего три вопроса, которые с минимальными вариациями повторяются из года в год. Можно утверждать со значительной вероятностью, что именно эти вопросы будут повторяться и в будущем. Итак, дадим краткий обзор необходимого минимума сведений по теории относительности, входящих в школьный курс физики.

Специальная теорияотносительности1 рассматривает вопросы, связанные с механикой и электродинамикой тел, движущихся со скоростями, близкими к скорости света в вакууме. Оказалось, что физические законы, управляющие поведением таких тел, значительно отличаются от законов физики Ньютона, которую в этом контексте принято называть классической. Экспериментальной основой теории относительности является опыт Майкельсона, который с помощью прямых измерений доказал, что скорость света в вакууме не зависит от скорости наблюдателя или источника. Этот факт Эйнштейн взял в качестве одного изпостулатов2 своей теории. Второй постулат называется принципом относительности и говорит о том, что все уравнения и законы физики имеют один и тот же вид во всех инерциальных системах отсчета, и, следовательно, все физические явления протекают во всех инерциальных системах отсчета одинаково (аналогичное утверждение, касающееся только механических явлений, называется принципом относительности Галилея). Опираясь только на эти два постулата, Эйнштейн доказал целый ряд удивительных утверждений. Оказалось, в частности, что интервалы времени и длины отрезков зависят от системы отсчета, т.е. являются, как говорят, относительными величинами. Кроме того, для тел, движущихся с большими скоростями, изменяются ряд физических законов (в частности, законы Ньютона), выражения для некоторых физических величин (энергии, импульса и др.). Эйнштейн получил и новый закон сложения скоростей, который при малых скоростях переходит в «обычный» закон сложения скоростей Галилея, а при больших скоростях тел приводит к постоянству скорости света во всех инерциальных системах отсчета.

Рассмотрим теперь приведенные в первой части книги задачи.

Как это описывалось во введении к настоящей главе, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов зависит только от частоты падающего света, но не зависит от интенсивности излучения (задача 26.1.1 — ответ 1).

От интенсивности излучения зависит количество фотоэлектронов. Поэтому если уменьшить интенсивность света без изменения его частоты (задача 26.1.2), то уменьшится количество фотоэлектронов, но никак не изменится их максимальная скорость.

Электрон, поглощая фотон с энергий 1,5 эВ (задача 26.1.3), приобретает именно такую энергию и не сможет покинуть металл, если работа выхода электрона из металла составляет 2 эВ. Поэтому при данных условиях фотоэффект идти не будет (ответ 3).

Согласно формуле (26.5) работа выхода электрона из данного металла равна энергии фотона, отвечающего красной границе фотоэффекта для данного металла. Поэтому правильный ответ в задаче 26.1.4 — 3.

Максимальную энергию фотоэлектронов ![]() , которую они приобретают при освещении цезия фотонами с энергией 2,1 эВ (задача 26.1.5) найдем по уравнению Эйнштейна для фотоэффекта (26.4):

, которую они приобретают при освещении цезия фотонами с энергией 2,1 эВ (задача 26.1.5) найдем по уравнению Эйнштейна для фотоэффекта (26.4): ![]() эВ. Отсюда следует, что для увеличения энергии фотоэлектронов вдвое (до величины 0,4 эВ) нужно увеличить энергию фотонов до 2,3 эВ, т.е. на 0,2 эВ (ответ 2).

эВ. Отсюда следует, что для увеличения энергии фотоэлектронов вдвое (до величины 0,4 эВ) нужно увеличить энергию фотонов до 2,3 эВ, т.е. на 0,2 эВ (ответ 2).

Из уравнения Эйнштейна следует, что максимальная кинетическая энергия электронов в задаче 26.1.6 равна 1 эВ. Величину задерживающего напряжения можно найти по формуле (26.1). Вычислительно это процедура является очень простой, если для измерения энергии электрона используется внесистемная единица «электрон-вольт» (эВ). По определению 1 электрон-вольт — это кинетическая энергия, которую приобретает электрон, пройдя ускоряющее напряжение 1 Вольт (В). И наоборот, электроны с кинетической энергией 1 эВ будут остановлены задерживающим напряжением 1 В и фотоэффект полностью прекратится. Таким образом, правильный ответ в этой задаче — 3.

Согласно правилам обозначения атомов нижний индекс указывает число протонов в ядре и электронов на орбитах. Поэтому число электронов в атоме ![]() (задача 26.1.7) равно 26 (ответ 2).

(задача 26.1.7) равно 26 (ответ 2).

Импульс фотона ![]() связан с его энергией

связан с его энергией ![]() формулой (26.3)

формулой (26.3) ![]() (задача 26.1.8 — ответ 1).

(задача 26.1.8 — ответ 1).

Электрон в атоме излучает фотон, совершая переход и состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией. При этом по закону сохранения энергии разность начальной и конечной энергий электрона уносится фотоном. Используя формулу, связывающую энергию и частоту фотона (26.2), находим (задача 26.1.9):

|

(26.8) |

(ответ 1).

Как указывалось во введении к настоящей главе, спектры излучения парóв химических элементов являются линейчатыми, причем характер расположения линий излучения в спектре уникален для каждого элемента. Поэтому если в образце имеется какой-то элемент, в спектре излучения парóв этого образца будут обязательно представлены спектральные линии, характерные для этого элемента. Спектр излучения неизвестного образца в задаче 26.1.10 содержит все линии спектра стронция, не содержит ни одной линии спектра кальция и содержит ряд дополнительных линий. Это значит, что неизвестный образец содержит стронций и не содержит кальция (ответ 4). Кроме того, этот образец содержит еще какой-то элемент, который и дает лишние (по сравнению с линиями стронция) линии в спектре.

Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов (задача 26.2.1 — ответ 2).

Согласно правилам обозначения атомов нижний индекс у символа химического элемента представляет число протонов, верхний — сумму числа протонов и нейтронов. Поэтому в ядре ![]() (задача 26.2.2) содержится 30 = 56 − 26 нейтронов (ответ 2).

(задача 26.2.2) содержится 30 = 56 − 26 нейтронов (ответ 2).

Из уравнения (26.7) для ![]() -распада находим, что при

-распада находим, что при ![]() -распаде ядра радона

-распаде ядра радона ![]() (задача 26.2.3) образуется ядро полония

(задача 26.2.3) образуется ядро полония ![]() (ответ 4).

(ответ 4).

Из уравнения (26.8) для ![]() -распада находим, что при

-распада находим, что при ![]() -распаде ядра тория

-распаде ядра тория ![]() (задача 26.2.4) образуется ядро протактиния

(задача 26.2.4) образуется ядро протактиния ![]() (ответ 3).

(ответ 3).

При поглощении нейтрона (задача 26.2.5) число нейтронов в ядре увеличивается на единицу, число протонов не изменяется. Поэтому получится ядро свинца ![]() (ответ 1).

(ответ 1).

При двух ![]() -распадах тория

-распадах тория ![]() (задача 26.2.6) два нейтрона в ядре превращаются в два протона. Поэтому получается ядро урана

(задача 26.2.6) два нейтрона в ядре превращаются в два протона. Поэтому получается ядро урана ![]() . При его

. При его ![]() -распаде число нейтронов и число протонов уменьшаются на две единицы каждое. В результате образуется ядро тория, но с другим по сравнению с начальным ядром количеством нейтронов

-распаде число нейтронов и число протонов уменьшаются на две единицы каждое. В результате образуется ядро тория, но с другим по сравнению с начальным ядром количеством нейтронов ![]() (ответ 2).

(ответ 2).

За время, равное одному периоду полураспада ![]() (задача 26.2.7), количество атомов распадающегося вещества уменьшится вдвое и станет равным

(задача 26.2.7), количество атомов распадающегося вещества уменьшится вдвое и станет равным ![]() . Еще за один период полураспада вдвое уменьшится и это количество атомов, поэтому останется

. Еще за один период полураспада вдвое уменьшится и это количество атомов, поэтому останется ![]() атомов вещества. А за еще один период полураспада (т.е. за время

атомов вещества. А за еще один период полураспада (т.е. за время ![]() после начала наблюдения) вдвое уменьшится и это количество. Поэтому через время

после начала наблюдения) вдвое уменьшится и это количество. Поэтому через время ![]() после начала наблюдения останется

после начала наблюдения останется ![]() атомов вещества (ответ 3).

атомов вещества (ответ 3).

Постулатами теории относительности являются (см. введение к настоящей главе): утверждение о постоянстве скорости света во всех инерциальных системах отсчета и равноправность всех инерциальных систем для описания любых физических явлений (принцип относительности). Поэтому правильный ответ в задаче 26.2.8 — 2.

Скорость света во всех инерциальных системах одинакова. Поэтому скорость фотонов, излученных фарами первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем (задача 26.2.9), равна ![]() = 3 • 108 м/с (ответ 3).

= 3 • 108 м/с (ответ 3).

Как отмечалось во введении к настоящей главе, интервалы времени между событиями и длины отрезков меняются при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Как и в классической физике при переходе к другим системам отсчета меняются импульсы тел. Поэтому из перечисленных в задаче 26.2.10 величин не меняется только скорость света (ответ 4).