Структура и характеристики лазерной плазмы

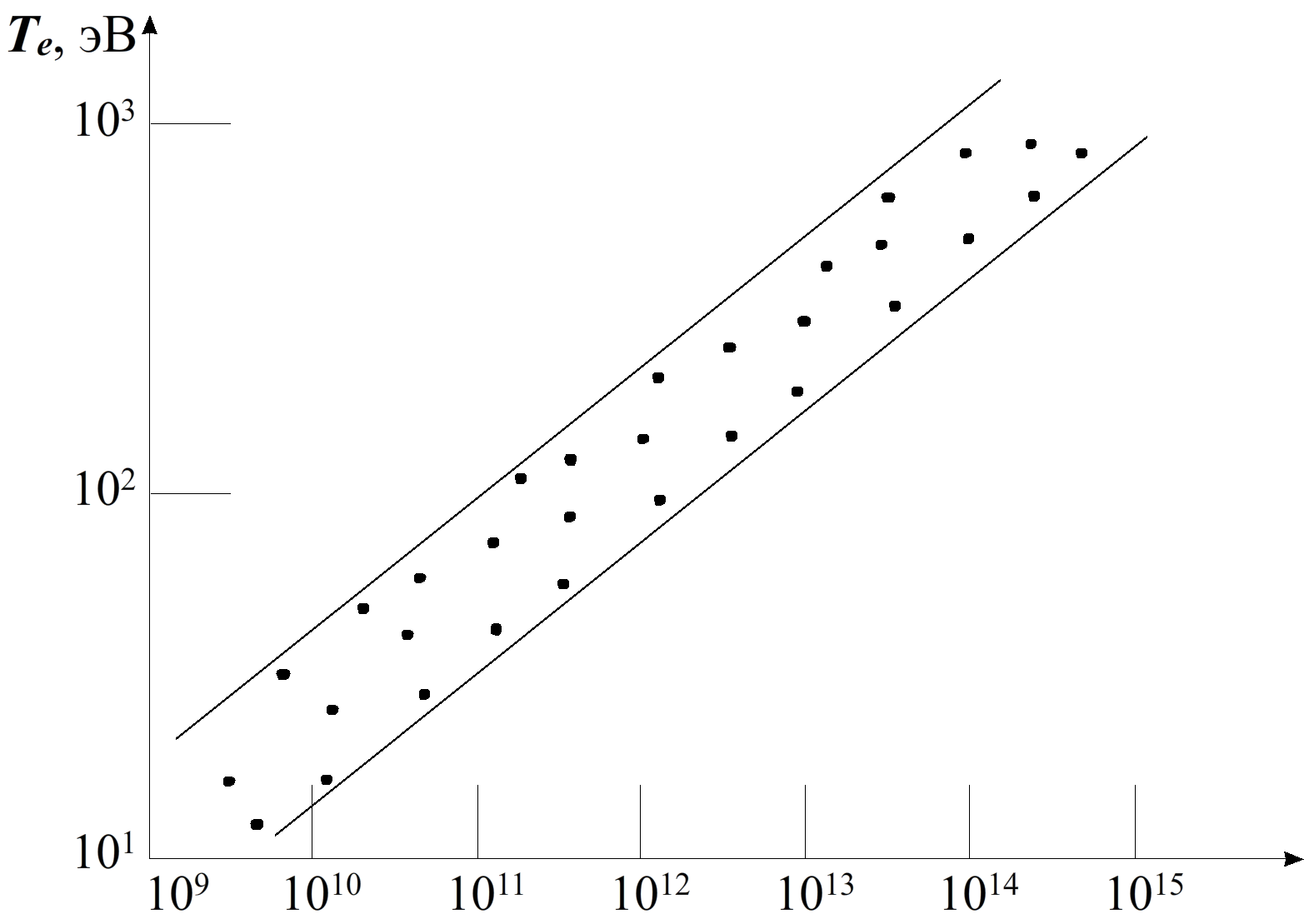

Рис. 4. Зависимость электронной температуры плазмы от плотности мощности лазерного излучения

В случае если частота электрон-ионной релаксации меньше времени жизни плазмы τei < τp, то можно считать, что электронная и ионная температура плазмы совпадают: Te ≃ Ti и для характеристики плазмы использовать значение электронной температуры. Как показывают экспериментальные данные, зависимость электронной температуры плазмы от плотности мощности лазерного излучения достаточно хорошо описываются функцией Te ∼ q4/9. При q = 109 ÷ 1011 Te лежит в пределах 10 ÷ 100 эВ (см. рис. 4).

При этом наблюдается интересная особенность: Te для мишеней из лёгких элементов, начиная от водорода и тяжёлых элементов — молибдена, вольфрама практически не отличаются. Это объясняется тем, что несмотря на значительное увеличение затрат энергии на ионизацию при увеличении заряда z, потери на неё компенсируются увеличением доли поглощённой энергии, т. к. коэффициент поглощения растёт как z2. В результате Te мало чувствительна к заряду и массе образующихся ионов.

Зависимость Te ∼ q4/9 характерна для режима газодинамического движения, что справедливо до тех пор, пока плотность на границе горячего ядра плазменного сгустка не достигает критического значения, определяемого из равенства плазменной частоты частоте падающего излучения νp = 8,9·103ne1/2, где ne — электронная плотность лазерной плазмы.

К примеру, для излучения рубинового лазера ne = 2,4·1021 см −3, для излучения лазера на иттрий-алюминиевом гранате (YAG (Nd)) с неодимом ne = 1,02·1021 см −3 (концентрация электронов в плазме ne измеряется интерферометрическим методом).