1.1. О разнице вопросов «как?» и «почему?»

Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых.

И все, что вижу я вокруг, - все знаю я от них.

Они по знаку моему являются в нужде.

Зовут их Как и Почему, Кто, Что, Когда и Где.

Р. Киплинг

Естествознание — это комплекс экспериментальных наук, в основе которых лежат наиболее общие закономерности, изучаемые физикой.

Естественные науки начинаются с наблюдений и измерений, ими же проверяются и питаются в своем развитии. Конечно, новые идеи в науке появляются и благодаря умозрительным рассуждениям. Но окончательный ответ на решающие вопросы может быть получен только в эксперименте. Да и сами эти идеи на пустом месте не возникают.

С помощью приборов мы задаем природе вопросы, и получаем ответы, которые «обрабатываем» в нашем мозгу, на своих компьютерах. Понять явление — значит уметь его описать, знать условия, при которых оно происходит, предсказать его последствия. Важно лишь правильно сформулировать свои вопросы, и тогда мы получаем шанс, что природа на них ответит.

Природа (и вместе с ней наука) не отвечает на вопрос «почему?». Почему тело под действием силы приобретает ускорение? Почему электрическое поле действует на заряд? Разве кто-нибудь в состоянии ответить на эти вопросы? Мы можем лишь констатировать факты такого типа:

- если к телу приложена сила, то его движение будет подчиняться уравнению второго закона Ньютона;

- два заряда создают вокруг себя электрическое поле, которое описывается уравнениями Максвелла.

Иными словами, наука в принципе может ответить лишь на вопрос «как?». Как устроен наш мир, какие законы им управляют, каков механизм тех или иных процессов, каковы их характерные времена и масштабы, какими уравнениями они описываются.

Физика изучает самые фундаментальные закономерности природы, самые простые ее составные части. Благодаря этой «простоте» физика (так же, как и химия, молекулярная биология и т. п.) имеет дело с воспроизводимыми ситуациями. Это означает, что мы можем повторить наши эксперименты, и если все условия в точности выполнены, то и результаты будут такими же. Подобное вряд ли возможно, например, в геологии, не говоря уже об общественных науках (экономике, истории и т.д.). Важно понимать также, что физический эксперимент никогда не бывает идеальным, любое измерение производится с определенной точностью. И когда мы говорим о том или ином законе природы, мы должны помнить, что этот закон был установлен в каких-то конкретных условиях и имеет, как правило, конкретные пределы применимости.

Физические модели и теории предназначены для приведения в соответствие между собой тех сведений, которые мы получаем, исследуя явления природы. Ни одна из теорий не может претендовать на звание истинной, она лишь дает наилучшее для данного времени описание той области, в которой она применяется. Мы называем теорию «хорошей», если она:

- исходит из небольшого числа фундаментальных положений;

- имеет достаточно общий характер (то есть не создана для объяснения всего лишь одного или нескольких фактов);

- позволяет сделать ряд точных и четких предсказаний.

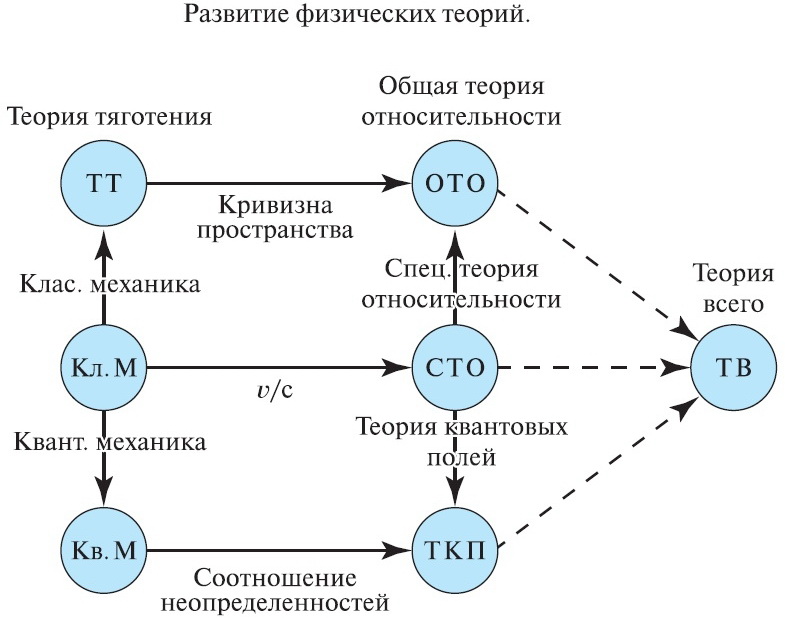

Рис. 1.1. Развитие физических теорий

История науки показала, что, как правило, «хорошая» теория допускает возможность усовершенствования. Это не значит, что хорошая» теория верна безусловно. Теория всегда может быть изменена (или же полностью отвергнута), если станут известны новые факты. Просто при более глубоком проникновении в суть вещей оказывается, что «хорошая» теория является частью более общей теории и имеет свою область применимости. Так случилось, скажем, с механикой Ньютона после открытия теории относительности.