1.2. Единицы измерения

Результаты многочисленных опытных наблюдений обобщают в виде физических законов, которые представляют собой некоторые утверждения относительно связей между теми или иными физическими величинами. Для проверки на опыте этих утверждений необходимо независимыми способами измерить все те величины, которые связаны в данном физическом законе. Измерение любой физической величины проводится путем её сравнения с определенным стандартным значением,принятым за единицу этой величины.Эти единицы обязательно должны указываться вместе с численным значением результата. Метрическая система мер, созданная в эпоху Великой французской революции, по мысли ее авторов должна была служить «на все времена, для всех народов, для всех стран».

Основные единицы измерения выбираются произвольно.

Поясним факт произвольности выбора основных единиц следующими примерами. Длину можно с одинаковым успехом измерять в аршинах, саженях, футах, ярдах, метрах и так далее. Расстояние от Москвы до Петербурга по железной дороге составляет 650 километров (км), это же расстояние в морских милях (1 международная морская миля равна 1852 метрам) равно примерно 351 морской миле. Массу можно измерять в килограммах или, например, в фунтах. Можно указать: фунт британский торговый — 453,592 грамма (г), фунт тройский или аптекарский — 373,242 г, русский фунт, употреблявшийся до введения метрической системы — 409,512 г.

Рис. 1.2. Масса в природе и технике

Для тех, кто внимательно следит за международной торговлей золотом, укажем, что на этих торгах, по традиции, указывается стоимость тройской унции золота, то есть 31,1034768 грамма (1/12 аптекарского фунта).

Цель указанных примеров состоит в том, чтобы показать, что свобода (произвольность) выбора основных единиц измерения способна привести к весьма дорогостоящей путанице. В действительности свобода выбора основных единиц, претендующих на то, чтобы, как сказано выше, служить «на все времена, для всех народов, для всех стран», ограничена целым рядом жестких требований. А именно (цитируем по книге А.Г. Чертова "Международная система единиц измерения", Москва, Росвузиздат, 1963):

1."Число основных единиц системы необходимо свести к разумному минимуму. С увеличением числа основных единиц системы увеличивается и число размерных коэффициентов в физических формулах, что создает неудобство при использовании системы.

Наоборот, в системе с меньшим числом основных единиц уменьшается число размерных коэффициентов. Однако с уменьшением числа основных единиц системы увеличивается число производных единиц с одинаковой размерностью, что также создает неудобство при пользовании системой единиц.

Опыт показывает, что наиболее удачной системой единиц для измерения механических величин оказалась система с тремя основными единицами: единицами длины, массы и времени или длины, силы и времени. Для измерения величин молекулярной физики наиболее удобной является система с четырьмя основными единицами: единицами длины, массы, времени и температуры. Для измерения электромагнитных величин применяются системы также с четырьмя основными единицами.

2.Нужен рациональный выбор основных единиц. Необходимо, чтобы как сами основные единицы, так и полученные на их основе производные единицы по своему размеру были удобны для практических целей. Кроме того, основные единицы должны быть такими, чтобы их можно было воспроизвести в виде эталонов или эталонными установками с точностью, удовлетворяющей требованиям науки и техники.

3.Система должна быть когерентной, т. е. чтобы во всех определяющих уравнениях коэффициент пропорциональности являлся безразмерной величиной, равной единице.

4.Система должна содержать единицы измерения всех величин, входящих в те разделы физики, для которых система предназначена.

5.Система должна содержать только одну единицу измерения для каждой физической величины.

6.Система единиц, предназначенная для определенного раздела физики, должна являться основанием для построения систем единиц других разделов физики или быть их логическим развитием.

Например, система механических единиц МКС является основанием для построения системы электромагнитных единиц МКСА. В свою очередь система МКСА является результатом логического распространения системы МКС на область электромагнитных явлений.

Наличие такой логической связи между отдельными системами, действующими в различных разделах физики, позволяет создать единую систему, охватывающую широкий круг областей физической науки".

В последнее десятилетие (1950–1960 годы) была проделана большая работа международными организациями по созданию такой системы. Эта система основывается на шести основных единицах и получила название Международной системы единиц (SI) — начальные буквы французского наименования Systeme International.

Международная система единиц (SI, по-русски СИ) была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, с 1 января 1963 года она введена в СССР в качестве Государственного стандарта.

Основной особенностью современных единиц является то, что между единицами разных величин устанавливаются зависимости на основе тех или иных законов или определений, которыми связаны между собой измеряемые величины. Таким образом, из нескольких условно выбираемых основных единиц строятся производные единицы.

Рис. 1.3. Скорость в природе и технике

Единицы, которые выводятся из основных и дополнительных с помощью физических законов и определений, называются производными единицами.

Совокупность основных, дополнительных и производных единиц измерения называется системой единиц измерения.

В зависимости от выбора основных и дополнительных единиц измерения могут быть построены различные системы единиц измерения, отличающиеся практической целесообразностью и удобством пользования.

Рис. 1.4. Плотность вещества в природе

Отметим, что в физике вообще и в теоретической физике в особенности широко используются системы так называемых натуральных единиц. Подробно речь о таких системах единиц пойдет в тех разделах, где их использование общепринято, здесь же приведем один пример для краткого пояснения того, что имеется ввиду.

Атомная система единиц вводится из следующих соображений. В атоме (молекуле) главным действующим лицом является электрон, Это связано с тем, что ядра в несколько тысяч раз тяжелее электронов и, как правило, могут считаться неподвижными. Действительно, отношение массы самого легкого ядра — протона к массе электрона равно 1836. Главным взаимодействием, определяющим свойства атома, является электромагнитное, прежде всего электростатическое — кулоновское. Наконец, атом — квантовый объект: классическая (не квантовая) теория его свойства не описывает. В этих условиях естественно предположить (так оно и есть), что масштабы "атомного мира" определяются такими фундаментальными мировыми постоянными как: 1) масса электрона ![]() ; 2) элементарный заряд — модуль заряда электрона, он же заряд протона

; 2) элементарный заряд — модуль заряда электрона, он же заряд протона ![]() ; 3) квантовая постоянная — постоянная Планка

; 3) квантовая постоянная — постоянная Планка ![]() . Другими словами, естественно положить

. Другими словами, естественно положить ![]() , что означает лишь следующее: массы всех объектов будем измерять в массах электрона, все заряды — в зарядах протона, а все величины с размерностью момента импульса или произведения энергии на время — в постоянных Планка. В этих единицах масса протона равна 1836, а заряд ядра равен числу протонов в ядре, то есть атомному номеру соответствующего элемента. К примеру, единица длины равна радиусу первой боровской орбиты электрона в атоме водорода

, что означает лишь следующее: массы всех объектов будем измерять в массах электрона, все заряды — в зарядах протона, а все величины с размерностью момента импульса или произведения энергии на время — в постоянных Планка. В этих единицах масса протона равна 1836, а заряд ядра равен числу протонов в ядре, то есть атомному номеру соответствующего элемента. К примеру, единица длины равна радиусу первой боровской орбиты электрона в атоме водорода ![]() метра; единица скорости равна

метра; единица скорости равна ![]() метра в секунду (c — скорость света в вакууме), а единица энергии равна

метра в секунду (c — скорость света в вакууме), а единица энергии равна ![]() Дж. Столь крупная единица скорости — больше двух тысяч километров в секунду и столь малые единицы длины и энергии безусловно крайне неудобны в технике (см. ниже систему СИ) и, тем более, в быту, но очень удобны в мире атомов и молекул.

Дж. Столь крупная единица скорости — больше двух тысяч километров в секунду и столь малые единицы длины и энергии безусловно крайне неудобны в технике (см. ниже систему СИ) и, тем более, в быту, но очень удобны в мире атомов и молекул.

Такого рода системы единиц замечательны главным образом тем, что никак не связаны с параметрами человеческого организма (не антропогенные единицы) или другими «местными» — Земными масштабами. Под антропогенностью имеется ввиду следующее: секунда — примерно интервал времени между двумя последовательными «ударами» сердца спокойно лежащего здорового человека, метр — примерно расстояние от левого плеча до концов пальцев горизонтально вытянутой правой руки, сажень — расстояние между концами пальцев горизонтально вытянутых рук, килограмм — примерно масса двух кулаков взрослого мужчины. Связывать одну из единиц времени, а именно сутки, с периодом вращения Земли тоже не очень хорошо: во-первых, период вращения Земли меняется, а во-вторых, другие разумные существа могут и не знать периода обращения Земли вокруг своей оси, такая единица времени будет им совершенно непонятной.

В Международной системе единиц СИ (начальные буквы французского наименования Systeme International) в качестве основных выбраны следующие семь единиц:

Основные единицы измерения

В квадратных скобках указано общепринятое обозначение для размерностей: длину можно измерять в метрах, ярдах или попугаях, но обозначение L (от англ. length) всегда подскажет нам, что мы имеем дело с длиной. Аналогично вводится обозначение размерности времени Т (от англ. time).

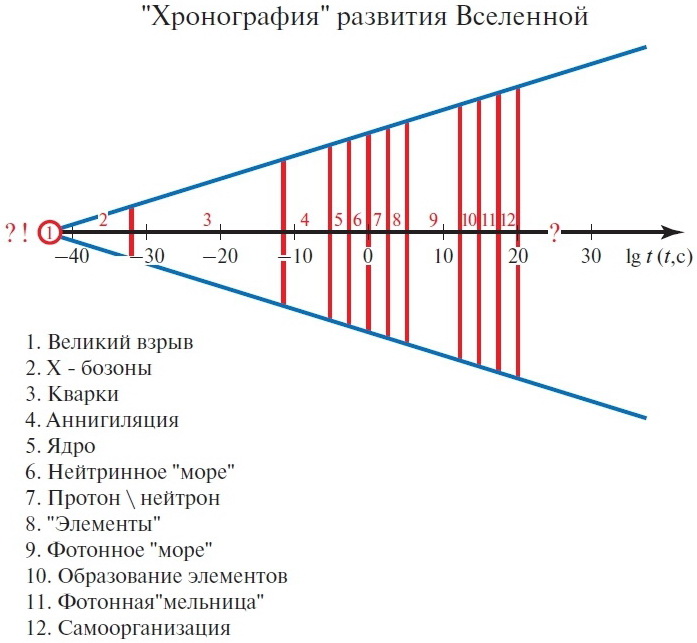

Рис. 1.5. "Хронография" развития Вселенной

Кроме основных, в системе СИ используются дополнительные единицы.

Дополнительные единицы измерения

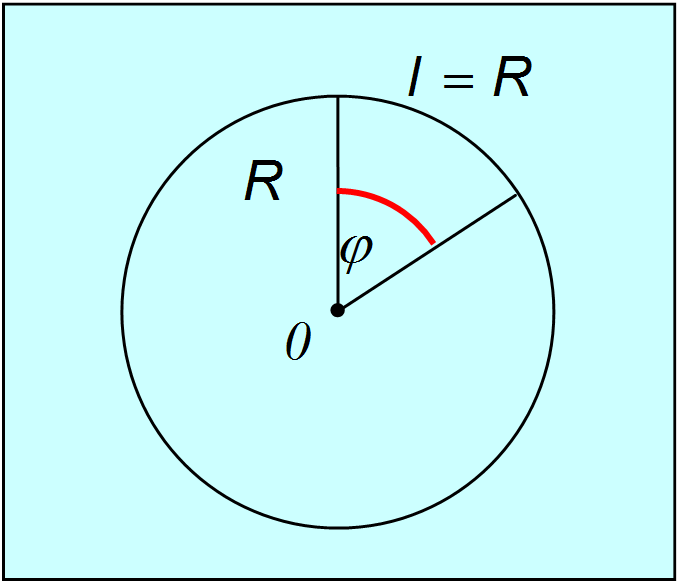

- Единица измерения плоского угла [

], 1 рад (радиан). Радиан — это центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна ее радиусу (рис. 1.6).

], 1 рад (радиан). Радиан — это центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна ее радиусу (рис. 1.6). - Единица измерения телесного угла [

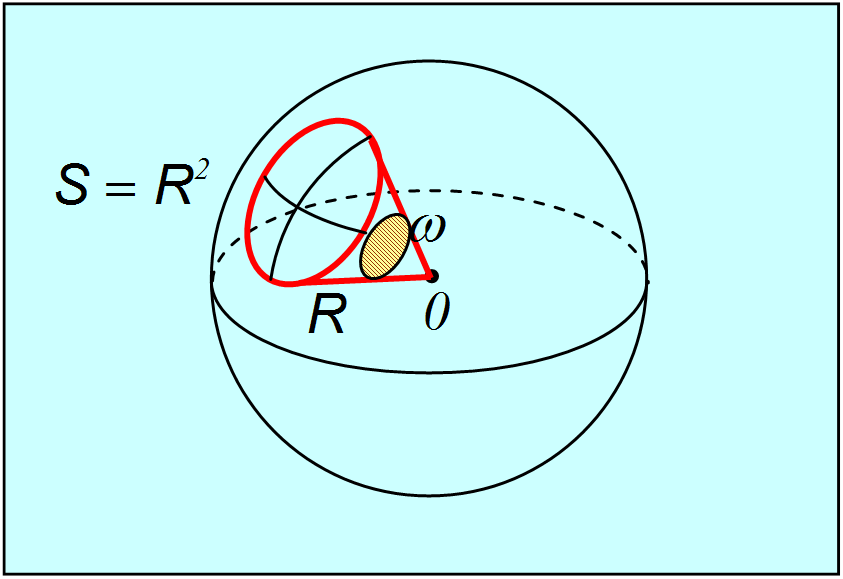

], 1 ср (стерадиан). Телесный угол в 1 Стерадиан — это телесный угол, опирающийся на участок сферической поверхности произвольной формы, площадь которой равна квадрату ее радиуса (рис. 1.7).

], 1 ср (стерадиан). Телесный угол в 1 Стерадиан — это телесный угол, опирающийся на участок сферической поверхности произвольной формы, площадь которой равна квадрату ее радиуса (рис. 1.7).

Рис. 1.6 Определение единицы плоского угла в СИ

Рис. 1.7. Определение телесного угла

Для простоты ученые стремятся выбрать минимальное число основных величин, которое позволяет дать полное описание физического мира. В выборе основных величин и их производных имеется некоторый произвол. С двумя из этих единиц мы знакомимся уже с самого детства. Это естественно, так как все события происходят где-то и когда-то. Мы обитаем в пространстве, которое измеряем единицами длины. Мы живем во времени, и человечество научилось его измерять в глубокой древности. Почему наш мир существует во времени и в пространстве? Мы договорились таких вопросов не ставить, так как наука все равно на них не ответит. Но каковы свойства пространства и времени? — этот вопрос вполне закономерен. Изучая физические явления, мы узнаем свойства пространства и времени, и процесс этого познания еще не завершен.

До недавнего времени международным эталоном метра считалось расстояние между двумя штрихами на стержне из платинового сплава, хранящимся в Международном бюро мер и весов в Париже. В последние годы эталон метра определялся числом длин световой волны конкретной (оранжевой) спектральной линии изотопа криптона ![]() при переходе электрона между квантовыми состояниями

при переходе электрона между квантовыми состояниями ![]() и

и ![]() (что это такое, мы узнаем в заключительных частях курса). Метр содержит 1 650 763.73 длины волны этой спектральной линии в вакууме. Вследствие возросших требований к точности эталона длины в 1983 г. было принято следующее определение метра: это расстояние, проходимое светом в вакууме за время

(что это такое, мы узнаем в заключительных частях курса). Метр содержит 1 650 763.73 длины волны этой спектральной линии в вакууме. Вследствие возросших требований к точности эталона длины в 1983 г. было принято следующее определение метра: это расстояние, проходимое светом в вакууме за время ![]() = 1/299 792 458 секунд. Иными словами, постулировано, что скорость света с в точности равна

= 1/299 792 458 секунд. Иными словами, постулировано, что скорость света с в точности равна ![]() = 2.99792458 • 108 м/с. В сущности, это означает, что вместо длины в качестве фундаментальной единицы выбрана скорость, а длина стала производной единицей.

= 2.99792458 • 108 м/с. В сущности, это означает, что вместо длины в качестве фундаментальной единицы выбрана скорость, а длина стала производной единицей.

На рис. 1.8 представлены пространственные расстояния, характерные для окружающего мира.

Рис. 1.8. Пространственные масштабы в природе

Весь доступный нашим наблюдениям мир заключен в интервале от 1026 м (радиус видимой части Вселенной) до 10-18 м (расстояния, «прощупываемые» в современных экспериментах с элементарными частицами). Для удобства шкала расстояний ![]() изображена в логарифмическом масштабе

изображена в логарифмическом масштабе ![]() . Это значит, что расстоянию 10 м на шкале соответствует число 1, а расстоянию 100 км = 100 000 м — число 5.

. Это значит, что расстоянию 10 м на шкале соответствует число 1, а расстоянию 100 км = 100 000 м — число 5.

Если раньше время определяли по Солнцу, и секунда соответствовала 1/86 400 средних солнечных суток, то теперь она равна продолжительности 9 192 631 770 периодов колебаний световой волны, излученной при переходе между сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия ![]() . Цезиевый стандарт очень точен: за 6 000 лет двое цезиевых часов могут разойтись лишь на одну секунду. Существуют и более точные часы на водородном мазере: разница в секунду набегает здесь за 30 млн. лет. Возможно, водородный мазер будет принят когда-нибудь в качестве нового эталона времени.

. Цезиевый стандарт очень точен: за 6 000 лет двое цезиевых часов могут разойтись лишь на одну секунду. Существуют и более точные часы на водородном мазере: разница в секунду набегает здесь за 30 млн. лет. Возможно, водородный мазер будет принят когда-нибудь в качестве нового эталона времени.

Некоторые временные интервалы, встречающиеся в природе, иллюстрирует рис. 1.9.

Рис. 1.9. Временные интервалы в природе

Самое большое время, о котором мы можем получить какие-то сведения — это время существования видимой части Вселенной. По современным представлениям она родилась в результате так называемого Большого Взрыва примерно 14 млрд. лет тому назад (6 • 1017 с). Наименьшие времена (10-26 с), с которыми мы сталкиваемся, по порядку величины соответствуют времени, за которое свет проходит самые малые расстояния, доступные сейчас для изучения.